Наверняка каждому знаком такой фразеологизм – «искры из глаз посыпались», означающий действие сильного удара по голове или лицу и несколько преувеличенное описание боли и ряби в глазах, возникающей при таком ударе. Однако бывают случаи, когда подобные искорки сыплются из глаз и без физического воздействия или любой другой причины. Им могут предшествовать разные состояния: например, потемнение в глазах или появление в центре поля зрения точки или слепого пятна (скотомы), которая начинает разрастаться и мерцать. У каждого человека могут быть свои, индивидуальные проявления этой патологии. Из самых типичных её проявлений, помимо разрастающегося пятна, можно назвать:

- зигзагообразные молнии в слепом пятне.

- двоение в глазах.

- размытость, нечёткость предметов.

Многие люди, испытавшие подобные приступы, описывали, как в их поле зрения появляется мерцающая разноцветная с-образная дуга, способная по нему перемещаться, как выпадают некоторые участки поля зрения, как на периферии слепой области появляются фосфены (зрительные ощущения, при которых можно разглядеть точки и фигуры, самостоятельно появляющиеся при закрытых глазах без воздействия света). Нередко всё это сопровождается косоглазием. При относительно небольших и несущественных разночтениях в описании неизменным остаётся лишь:

- страх, который охватывает человека при начале приступа.

- появление т.н. ауры в виде описанных зрительных ощущений, способных приобретать характер галлюцинации.

- исчезновение (или искажение) части изображения, которое человек обычно видит, причём это происходит в обоих глазах сразу.

- появление и нарастание пульсирующей боли в конце ауры.

Все эти симптомы указывают на то, что у человека развивается глазная мигрень.

Краткая характеристика

Впервые эту болезнь, называемую также «мерцательная скотома», описал ещё в XIX веке врач-офтальмолог Хьюберт Эйри. С тех пор медицине удалось выяснить немало важных нюансов, существенно облегчающих лечение этого заболевания – например, что его истоки следует искать в ненормальной работе части затылочной коры головного мозга (т.н. зрительного анализатора), а вовсе не в глазе или его компонентах. Однако причины и природа подобных «сбоев» остаются пока неизвестными. С уверенностью офтальмологи называют лишь несколько факторов, способных спровоцировать начало приступов глазной мигрени:

Впервые эту болезнь, называемую также «мерцательная скотома», описал ещё в XIX веке врач-офтальмолог Хьюберт Эйри. С тех пор медицине удалось выяснить немало важных нюансов, существенно облегчающих лечение этого заболевания – например, что его истоки следует искать в ненормальной работе части затылочной коры головного мозга (т.н. зрительного анализатора), а вовсе не в глазе или его компонентах. Однако причины и природа подобных «сбоев» остаются пока неизвестными. С уверенностью офтальмологи называют лишь несколько факторов, способных спровоцировать начало приступов глазной мигрени:

- частый эмоциональный стресс.

- длительное умственное перенапряжение.

- недосыпание.

- перемена погоды, часто резкая.

- гипоксия (недостаток кислорода).

- пульсирующий свет, вспышки молнии перед глазами.

- врождённая АВМ (артериовенозная мальформация) – патологическая связь между артериями и венами в затылке головного мозга.

- гормональные изменения.

- приём некоторых лекарственных препаратов, при которых может возникнуть такой побочный эффект.

- переохлаждение/перегрев.

Некоторые специалисты даже считают, что глазная мигрень как неврологический процесс может быть спровоцирована курением и злоупотреблением алкоголем, слишком острыми запахами и даже употреблением некоторых продуктов питания – вина, шоколада, твёрдого сыра, копчёностей, кофеиносодержащих напитков. Последний фактор заставляет задуматься о том, что это заболевание может быть каким-то образом связано с проявлениями аллергических реакций на эти продукты или запахи. Однако все врачи сходятся во мнении, что эта болезнь связана с проявлением каких-то глубинных отклонений в головном мозге. На это указывает тот факт, что она нередко сопровождается сильной (а по описаниям испытавших эти приступы, дикой) головной болью, характерной для обычной мигрени, тошнотой и иногда – рвотой. В свою очередь, это говорит о нарушении кровообращения головного мозга и – возможно – о каких-то патологических изменениях в его артериях. Правда, из-за своей неизученности последнее считается скорее предположением, нежели твёрдо установленным фактом.

Разновидности глазной мигрени и их взаимосвязи

Существует несколько видов мигрени:

Существует несколько видов мигрени:

- мигрень без ауры (или простая мигрень).

- мигрень с аурой, или офтальмическая мигрень (ещё её называют классической).

- офтальмоплегическая мигрень.

- ретинальная (сетчаточная).

- т.н. периодические симптомы детского возраста, предшествующие или сочетающиеся с мигренью.

- осложнённая мигрень (мигренозный статус, мигренозный инсульт или мигренозное расстройство), известная также как «сочетанная патология».

- трансформированная, или атипичная мигрень.

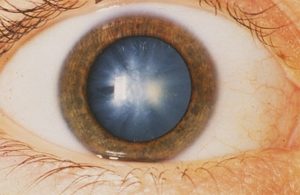

Строго говоря, из представленных разновидностей мигрени к глазной относятся лишь две – офтальмоплегическая и ретинальная, – а классическую мигрень часто и называют собственно глазной. Однако все эти виды могут дополнять и сопровождать друг друга: например, глазная мигрень – головную и наоборот. И если мигрень с аурой считается относительно безобидной и преходящей формой, то, например, при ретинальной мигрени во время ауры по центру зрительного поля или около него развивается слепое пятно (скотома) различной величины и формы, которое вполне способно привести к слепоте на один или на оба глаза. Ретинальная мигрень нечасто посещает человека в одиночку и часто сопровождается приступами мигрени без ауры или с аурой. Её природа также не изучена, однако в среде офтальмологов бытует мнение, что она связана с преходящей ишемией сетчатки и спазмом сосудов в её артериях.

Редкой разновидностью считается офтальмоплегическая мигрень (или болезнь Мёбиуса) – следствие нарушения функции глазодвигательного нерва, которое проявляется в следующем виде:

- преходящий птоз (опущение) верхнего века.

- паралитически расходящееся косоглазие.

- анизокория (наличие зрачков разного размера, при котором один ведёт себя нормально, а другой находится в зафиксированном, будто застывшем положении).

- нарушение зрачковых функций на стороне расширенного зрачка.

- двоение.

В отличие от остальных видов мигрени, которые чаще всего проявляются в зрелом возрасте, болезнь Мёбиуса более характерна для детей. У взрослых же она часто сочетается с приступами мигрени с аурой.

Одной из самой распространённых разновидностей болезни является офтальмическая (или офтальмологическая) мигрень. По своим симптомам она похожа на глазную, однако врачи всё же их разделяют – видимо, из-за некоторых существенных деталей. Офтальмическая мигрень характеризуется зрительными расстройствами в виде выпадения небольших участков зрительного поля, появления вспышек-фосфенов, мелькающих точек (фотопсий) и различных плоских геометрических фигур. К симптомам относятся также мерцание, покачивание поля зрения и свечение вокруг предметов (т.н. «эффект короны»). Интересно, что этот вид был известен намного раньше, чем похожая на него мерцательная скотома. Так, современные немецкие искусствоведы и офтальмологи единодушны во мнении, что офтальмической мигренью страдала одна из знаменитейших и талантливейших личностей раннего Средневековья, настоятельница бенедиктинского монастыря Рупертсберг Хильдегарда Бингенская (1098 – 1179), в 2012 году канонизированная католической церковью как святая со званием «Учитель Церкви». На это указывает, в частности, характер её мистических видений, в которых неизменно присутствовали:

- светящаяся точка или группа точек, которые движутся и мерцают, из-за чего в определённом состоянии человека могут восприниматься им как звёзды или горящие глаза.

- волнообразное движение точек.

- более яркий, чем остальные, центральный источник света, окружённый вдобавок колеблющимися концентрическими кругами. Также из него может исходить зигзагообразная линия, фронт которых распространяется вправо или влево, оставляя после себя слепое пятно (эффект крепостных стен или призрачного замка, что тоже зафиксировано в видениях настоятельницы). Эта линия считается наиболее характерным симптомом офтальмической мигрени.

На фоне достоверных сведений о слабом здоровье, которым Хильдегарда отличалась с детства, это предположение является очень правдоподобным, особенно с медицинской точки зрения.

Природа зрительных нарушений при офтальмической мигрени более изучена, чем при глазной, однако к единому мнению специалисты пока ещё не пришли. Согласно выводам одних, она связана с повышением концентрации веществ, которые не только активизируют деятельность нервных клеток головного мозга, но и изменяют их активность. Особенной восприимчивостью отличаются клетки, расположенные в затылочной коре и отвечающие за обработку зрительной информации. Процесс нарушения начинается в самых дальних, задних отделах затылочных долей (для человека это проявляется в виде маленького зрительного дефекта), затем перемещается вперёд, охватывая собой новые участки (дефект увеличивается в размерах). При выходе этой волны за пределы зрительной коры возникают чувствительные нарушения, а в более тяжёлых случаях появляется мышечная слабость, поскольку воздействию подвергаются доли, ответственные за регулировку движений конечностей.

Другие же офтальмологи выделяют 4 чёткие фазы развития офтальмической мигрени:

- начало – появление ауры. По их словам, она связана со спазмом сосудов, который ограничивает приток крови к определённым участкам головного мозга, что провоцирует гипоксию и появление фотопсий в виде уже описанных явлений.

- дилатация – патологическое расширение сосудов, при котором начинается классическая для мигрени пульсирующая боль.

- вазопарез – максимальное расширение кровеносного сосуда с расслаблением мышечных волокон и повышением сосудистой проницаемости, что выражается в отёке мозга и превращении пульсирующей боли в тупую и давящую.

- постмигренозный отёк мозга, сопровождаемый слабостью и тупой или давящей болью. Постепенно отёк мозга разрешается, и симптомы исчезают сами собой.

Уже по этому описанию видно, насколько офтальмическая мигрень близка обычной мигрени.

Некоторые осложнения присущи и мигрени с аурой. Иногда они могут иметь характер онемения половины тела, лица и языка, слабость в конечностях или нарушения в речи, неспособность связно разговаривать. Что интересно, невралгические нарушения характерны для части тела, противоположной той, где возникает головная боль, и лишь в 10-15% случаев они поражают одну и ту же часть тела.

Можно ли это вылечить?

Описанные (а уж тем более испытанные) симптомы глазной болезни вполне могут вызвать самый настоящий страх, тем более что продолжительность приступов очень вариативна: в одних случаях она составляет 30-40 минут, реже – 1 час, в других же может длиться по 6 часов и даже несколько дней, а болезнь Мёбиуса – даже недель. Наличие страха, особенно у тех, кто подобное испытывает годами, не удивляет: мигрень – это и так не очень веселая штука, а уж если она сопровождается яркими картинками и слепыми пятнами на фоне пульсирующей боли, то веселья ещё меньше. И даже если кому-то, столь же одарённому, как Хильдегарда Бингенская, удастся использовать свою болезнь во благо – например, для создания визионерски-мистико-символических литературных и музыкальных шедевров,– легче наверняка никому от этого не станет, особенно человеку, страдающему от подобных приступов. На их фоне уверения офтальмологов в безопасности глазной мигрени выглядят в лучшем случае как нелепая шутка, что тоже, в общем-то, логически объяснимо: разве может быть любое нарушение, да ещё в головном мозге, безопасным? И надо сказать, что пресловутый «внутренний голос» не подводит: в некоторых случаях подобные «сюрпризы», которые подкидывает зрение на пару с головным мозгом, могут быть связаны с отслоением сетчатки глаза, поэтому консультация у специалиста необходима в любом случае. К тому же существует вполне обоснованное предположение о наследственном характере глазной мигрени, а какому родителю охота награждать своего ребёнка подобной «радостью»?

Описанные (а уж тем более испытанные) симптомы глазной болезни вполне могут вызвать самый настоящий страх, тем более что продолжительность приступов очень вариативна: в одних случаях она составляет 30-40 минут, реже – 1 час, в других же может длиться по 6 часов и даже несколько дней, а болезнь Мёбиуса – даже недель. Наличие страха, особенно у тех, кто подобное испытывает годами, не удивляет: мигрень – это и так не очень веселая штука, а уж если она сопровождается яркими картинками и слепыми пятнами на фоне пульсирующей боли, то веселья ещё меньше. И даже если кому-то, столь же одарённому, как Хильдегарда Бингенская, удастся использовать свою болезнь во благо – например, для создания визионерски-мистико-символических литературных и музыкальных шедевров,– легче наверняка никому от этого не станет, особенно человеку, страдающему от подобных приступов. На их фоне уверения офтальмологов в безопасности глазной мигрени выглядят в лучшем случае как нелепая шутка, что тоже, в общем-то, логически объяснимо: разве может быть любое нарушение, да ещё в головном мозге, безопасным? И надо сказать, что пресловутый «внутренний голос» не подводит: в некоторых случаях подобные «сюрпризы», которые подкидывает зрение на пару с головным мозгом, могут быть связаны с отслоением сетчатки глаза, поэтому консультация у специалиста необходима в любом случае. К тому же существует вполне обоснованное предположение о наследственном характере глазной мигрени, а какому родителю охота награждать своего ребёнка подобной «радостью»?

В этой связи вполне закономерным представляется вопрос: а можно ли это всё вылечить?

К счастью, ответ на него почти утвердителен, что не может не радовать. Да, мерцательная скотома вполне поддаётся если не полному, то частичному излечению или же успешному предупреждению приступов. Для начала следует поставить точный диагноз, поскольку, как явствует из нашего описания, разновидности мигрени очень похожи по симптомам одна на другую и, кроме того, ещё на некоторые болезни. Например, офтальмоплегическая форма мигрени должна быть отделена от синдрома Толосы-Ханта (редкого заболевания, при котором боль в окологлазничной области и глазницы сочетается с дисфункцией одного или нескольких черепных нервов), а также от аневризмы и опухоли головного мозга, а ретинальная мигрень – от транзиторных ишемических атак.

Диагностика включает в себя:

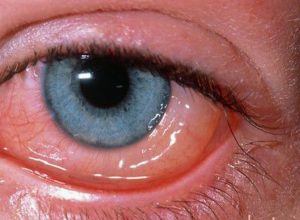

- наружный осмотр глаза.

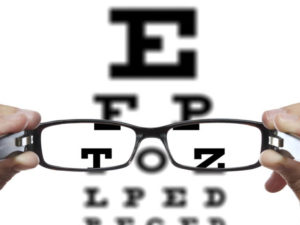

- оценка объёмов движений глаза и реакции зрачков.

- офтальмоскопия.

- инспекция полей зрения.

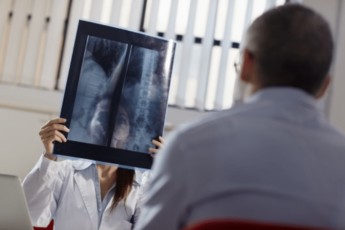

- при необходимости – компьютерная томография и/или МРТ головного мозга.

- сбор анамнезных данных.

Осмотром и диагностикой обычно занимается офтальмолог, однако из-за тесной связи глазной мигрени с деятельностью головного мозга нередко требуется и консультация невролога. В конце концов, он же и ведёт лечение.

Лечение, имеющее очень высокие шансы на благоприятный исход, является комплексным и включает в себя целый ряд рекомендаций и мер:

- изменение образа жизни так, чтобы свести к минимуму все факторы риска.

- приём специфических медикаментов, способствующих восстановлению и улучшению работы мозга, глаз и кровеносных сосудов.

- соблюдение определённых правил, направленных на коррекцию режима отдыха, сна, работы, физических нагрузок и питания.

К сожалению, образ жизни современного человека таков, что из всего комплексного лечения он в лучшем случае ограничивается приёмом медикаментов. При всей своей эффективности этот способ борьбы с мигренью недостаточен, поэтому неудивительно, что она носит возвратный характер. Среди препаратов, помогающих при глазной мигрени, чаще всего называют:

- золмигрен согласно инструкции.

- рапимиг.

- капельницы глиатилина.

- ибупрофен.

- седальгин.

- парацетамол в виде таблеток или ректальных свечей, однако не более 4 гр. в сутки.

- эрготамин – 0,1% раствор по 15-20 капель или 1-2 мг. таблеток.

- дигидроэрготамин – 10-20 капель на полстакана воды, также внутримышечно или внутривенно в дозировке 0,5 мг. или в виде назального спрея (дигидергота).

- суматриптан (имигран) – однократная доза от 25 до 100 мг. или черезкожное введение 6 мг. с помощью специального шприца. Повтор при необходимости рекомендуется лишь через 1 час.

- зомиг (золмитриптан) – 2,5 мг. в виде таблеток. Если есть нужда в повторении, то его рекомендуется сделать лишь через 2 часа.

- нарамиг (наратриптан) – 2,5 мг. в виде таблеток или 1,5 мг. подкожно.

- аскофен.

- напроксен.

- диклофенак.

- в самом начале приступа также отмечают эффективность аспирина (ацетилсалициловой кислоты) – полтаблетки на полстакана воды.

- циннаризин (2 таблетки по 0,25 мг), расширяющий сосуды и не вызывающий т.н. «синдром обкрадывания», при котором расширяются несуженные сосуды.

- стугерон – аналог циннарезина. Однако он, как и последние два препарата, очень эффективен лишь в первой фазе приступа, при начале ауры.

В некоторых случаях врачи рекомендуют сочетать препараты различных групп.

Помимо приёма лекарств, специалисты рекомендуют также при начале приступа принять лежачее положение – желательно в прохладном затемнённом месте, – укрыться одеялом, выпить крепкий горячий чай с малиной, а также попросить кого-нибудь сделать профессиональный массаж головы и шеи.

Кроме лечения, предполагается и профилактика глазной мигрени, состоящая из крайне несложных мер:

- частые прогулки на свежем воздухе.

- избегание чрезмерных нагрузок.

- активный образ жизни.

- ежедневная зарядка для глаз.

- соблюдение режима дня и сбалансированного питания.

- избегание – по возможности – всяческих стрессовых ситуаций.

Поистине, жаль, что все эти полезнейшие меры, которые мы знаем чуть ли не с детства, с возрастом становится соблюдать всё труднее и труднее…

Заключение

По статистике, мигренью – в том числе и глазной – страдает от 10 до 15% взрослого населения планеты. Много это или мало? С одной стороны, вроде это не очень большая цифра – есть болезни, которые куда более распространены. С другой же стороны, чаще всего мигрень поражает наиболее работоспособную часть населения – мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет, причём женщины страдают от мигрени в полтора-два раза чаще мужчин. Кроме того, в последнее время глазная мигрень имеет свойство «молодеть – есть немало свидетельств того, что она впервые может проявиться и в 12 лет, и в 6, и даже в 3-4 года. И, наверное, это – страшнее всего, поскольку наводит на очень грустные мысли глобального масштаба…